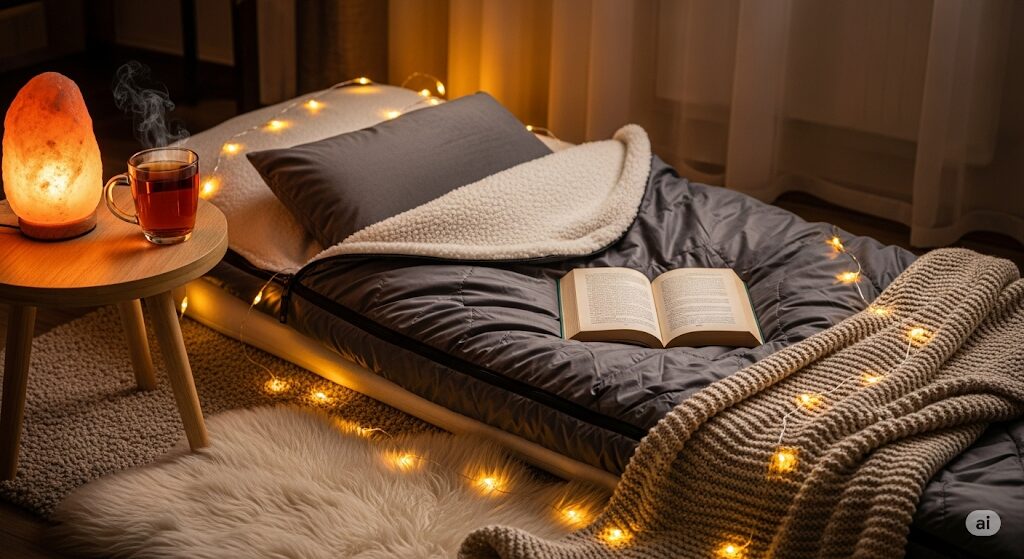

キャンプや防災用だけでなく、寝袋を布団代わりにしたいと考える方が増えています。しかし、寝袋で床で寝ると腰が痛いと感じることも少なくありません。

特にフローリングに直接敷くと、快適な寝心地とはほど遠い結果になりがちです。理想のふかふかな寝袋を見つけても、一枚では限界があるのが実情でしょう。

この記事では、フローリングでも快適な寝袋マットの選び方や、寝袋の下に敷くマットとしてワークマン製品がなぜ人気なのか、また布団のような使い心地で話題のねぶくろんの魅力まで、寝袋で痛くない快眠環境を作るための情報を網羅的に解説します。

ポイント

- 寝袋で体が痛くなる根本的な原因

- フローリングでも快適なマットの選び方

- 布団代わりにおすすめの寝袋と便利グッズ

- 痛みを防ぎ快眠するための具体的な工夫

寝袋で痛くない睡眠へ!まずは原因を解説

- なぜ寝袋で寝ると腰が痛いのか?

- 寝袋で床で寝るときの注意点

- 快適な寝袋の寝心地を左右するポイント

- 体圧分散が鍵!マットの選び方

- インフレーターマットという選択肢

なぜ寝袋で寝ると腰が痛いのか?

寝袋で寝ると腰が痛くなる主な理由は、寝袋単体のクッション性が、体の重さを支えるには不十分だからです。特に、硬い床の上で使うと、その問題はより顕著になります。

私たちの体は、立っているときや座っているときとは異なり、横になると体重が特定の部分、特に肩、お尻、そして腰に集中します。通常の布団やベッドのマットレスは、この圧力を分散させるために十分な厚みと反発力を持って設計されています。しかし、寝袋は本来、保温性と携帯性を重視したアイテムです。そのため、内部のダウンや化学繊維だけでは、地面の硬さを完全に遮断し、体圧を適切に分散させることができません。

結果として、腰が沈み込みすぎたり、逆に硬い床に圧迫され続けたりして、不自然な寝姿勢が長時間続くことになります。これが血行不良を引き起こし、筋肉の緊張やこわばりを生み、朝起きたときの「腰が痛い」という感覚につながるのです。

寝返りのしにくさも原因の一つ

人は睡眠中に20〜30回ほど寝返りを打つことで、同じ部位に圧力がかかり続けるのを防いでいます。しかし、地面が硬いと寝返りのたびに体に衝撃が走り、無意識に寝返りの回数が減ってしまいます。これも腰痛を悪化させる一因となります。

寝袋で床で寝るときの注意点

寝袋を使ってフローリングなどの硬い床で寝る際には、腰の痛み以外にも注意すべき点があります。それは「底冷え」です。

寝袋は体を包み込むことで体温を保持しますが、体重で潰れた背中側の断熱材は、その性能を十分に発揮できません。特に冬場や季節の変わり目は、床からの冷気が直接体に伝わり、睡眠の質を大きく低下させます。体が冷えると筋肉が収縮して硬くなり、これもまた痛みの原因となり得ます。

このため、床で寝る場合は、クッション性だけでなく、断熱性も考慮することが非常に重要です。いくら暖かい寝袋を使っていても、下からの冷気対策が不十分であれば、快適な睡眠は得られません。

「寝袋だけで大丈夫だろう」と思ってフローリングで寝てみたら、寒さと背中の痛みで全く眠れなかった…という経験は、キャンプ初心者によくある話です。快適な睡眠のためには、寝袋と床の間に「何か」を敷くことが絶対条件と言えるでしょう。

快適な寝袋の寝心地を左右するポイント

快適な寝袋の寝心地は、寝袋単体の性能だけで決まるわけではありません。「寝袋の性能」と「マットの性能」の組み合わせこそが、最も重要なポイントです。

ここでは、寝心地を左右する寝袋自体の要素について解説します。

寝袋の「素材」

中綿の素材は、保温性やメンテナンス性に影響します。

- 化学繊維(化繊):湿気に強く、洗濯機で丸洗いできるモデルが多いのが特徴です。比較的安価で手に入りやすいため、普段使いや初心者の方におすすめできます。ただし、ダウンに比べて収納サイズが大きくなる傾向があります。

- ダウン:軽量かつコンパクトで、保温性が非常に高いのが魅力です。しかし、水濡れに弱く、洗濯には専用の洗剤や手間がかかるため、日常的なメンテナンスは化繊に劣ります。

寝袋の「形」

寝袋の形状は、保温性と寝返りのしやすさに関わってきます。

- マミー型:体にフィットする形状で、隙間が少なく保温性が高いのが特徴です。コンパクトになるため、携帯性に優れます。一方で、窮屈に感じやすく、寝返りが打ちにくいというデメリットもあります。

- レクタングラー型(封筒型):長方形で、布団に近い感覚でゆったりと眠れます。圧迫感が少なく、寝返りも容易です。ファスナーを開ければ掛け布団のようにも使えるため、普段使いに適しています。

前述の通り、これらの寝袋の性能を最大限に引き出すためには、下に敷くマットが不可欠です。どんなに高性能な寝袋でも、マットなしではその真価を発揮できません。

体圧分散が鍵!マットの選び方

寝袋使用時の体の痛みをなくすためには、「体圧分散」ができるマットを選ぶことが最も重要です。体圧分散とは、体の一部分に集中しがちな圧力を、マット全体で均等に受け止めて支える性能を指します。

この性能を判断する上で重要なのが、マットの「厚み」と「反発力」です。

- 厚み:マットが厚いほど、地面の硬さや凹凸を吸収し、体が底に付く「底つき感」を防いでくれます。特にフローリングなどの硬い場所で使う場合、最低でも5cm、できれば8cm以上の厚みがあると安心です。WAQのアウトドアマットには10cmという極厚モデルもあり、ベッドのような寝心地を提供します。

- 反発力:ただ柔らかいだけでは体が沈み込みすぎてしまい、かえって腰に負担がかかります。適度な反発力があり、体をしっかりと支えてくれるウレタンフォームなどが入ったマットが理想的です。

マットの大きさもチェック

寝返りを打ったときに体がマットからはみ出さないよう、自分の肩幅や身長に合ったサイズを選ぶことも大切です。一般的には、肩幅より10cm〜20cmほど広い幅があると、ゆったりと眠れます。

ヨガマットや薄い銀マットは、長時間の睡眠における体圧分散を目的としていないため、代用はおすすめできません。キャンプや車中泊用に設計された、専用のマットを選ぶようにしましょう。

インフレーターマットという選択肢

寝袋の下に敷くマットにはいくつかの種類がありますが、寝心地と快適性を最も重視するなら「インフレーターマット」が最適な選択肢です。

インフレーターマットは、内部にウレタンフォームが入っており、バルブを開くと自動的に空気を取り込んで膨らむマットです。空気の層によるクッション性と、ウレタンフォームによるしっかりとした支えを両立しているのが最大の特徴。これにより、高い体圧分散性能と断熱性を実現します。

他のマットと比較してみましょう。

| マットの種類 | 寝心地 | 断熱性 | 収納性 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| インフレーターマット | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 自動膨張で設置が楽。クッション性が高く、寝心地は抜群。 |

| エアーマット | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | 軽量コンパクト。空気の入れ方で硬さを調整できるが、準備と片付けに手間がかかる。 |

| クローズドセルマット | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 広げるだけですぐ使える。丈夫で安価だが、クッション性は低く、かさばりやすい。 |

このように、インフレーターマットは他の種類に比べて寝心地の面で圧倒的に優れています。収納サイズや価格の面では一歩譲る部分もありますが、睡眠の質を最優先するなら、選んで間違いのない選択と言えるでしょう。

痛くない寝袋環境を作るためのアイテム選び

- フローリングに合う寝袋マットの選び方

- 寝袋の下に敷くマットはワークマンも人気

- 寝袋を布団代わりに使うおすすめの方法

- ふかふかな寝心地で人気の「ねぶくろん」

- 失敗しない寝袋の温度表記の見方

- まとめ:寝袋で痛くない!腰痛対策と快眠マットの選び方を徹底解説

フローリングに合う寝袋マットの選び方

フローリングの上で寝袋を使う際に、痛くない快適な環境を整えるには、マット選びが全てと言っても過言ではありません。選ぶべきは、「十分な厚み」と「高い断熱性」を兼ね備えたマットです。

前述の通り、フローリングは非常に硬く、また床下からの冷気が伝わりやすいという特徴があります。この2つの問題を解決できるマットを選びましょう。

ポイント1:厚さは8cm以上が理想

フローリングの硬さを完全にシャットアウトするには、マットの厚みが8cm以上あると安心です。10cm厚のモデルであれば、まるでベッドのマットレスのような贅沢な寝心地が得られ、体重がある方でも底つき感を感じることはほとんどありません。

ポイント2:断熱性を示す「R値」を確認

マットの断熱性能は「R値(R-value)」という数値で示されます。この数値が高いほど断熱性が高く、地面からの冷気を防ぐ能力に優れています。

R値の目安

- 夏(3シーズン):R値 2.0 〜 4.0

- 冬:R値 4.0以上

- 厳冬期:R値 6.0以上

室内での使用であっても、冬場のフローリングはかなり冷え込みます。オールシーズン快適に使いたいのであれば、R値4.0以上のマットを選ぶと失敗がありません。WAQのインフレータブルマットはR値6.0を誇るモデルもあり、冬のキャンプでも使用できるほどの高い断熱性を備えています。

寝袋の下に敷くマットはワークマンも人気

近年、アウトドア用品の分野で大きな注目を集めているのが「ワークマン」です。作業服で培った機能性と、圧倒的なコストパフォーマンスを武器に、多くのアウトドア愛好家から支持されています。

ワークマンでも、寝袋の下に敷くためのマットがいくつか販売されています。その人気の理由は、やはり「価格の手頃さ」と「入手のしやすさ」にあります。

例えば、1,000円前後で購入できるクローズドセルマット(銀マットに似たタイプ)は、「とりあえず何か敷きたい」という初心者の方にとって魅力的な選択肢です。しかし、これらのマットは厚みが1cm程度と薄いものが多く、フローリングの上で長時間の快適な睡眠を得るためのクッション性としては、正直なところ力不足と言わざるを得ません。

寝心地を優先するなら専門ブランドを

ワークマンのマットは、キャンプのサブマットとしてや、短時間の仮眠用としては非常に優秀です。しかし、日常的に布団代わりとして使い、体の痛みを本気で解消したいのであれば、WAQのようなアウトドア専門ブランドが開発した、厚手で高性能なインフレーターマットを検討することをおすすめします。

寝袋を布団代わりに使うおすすめの方法

寝袋を布団代わりに日常使いする場合、寝心地をさらに向上させるための工夫がいくつかあります。マットを導入することに加えて、これらのアイテムを組み合わせることで、より快適な睡眠環境を構築できます。

1. インナーシュラフ(寝袋インナー)を活用する

インナーシュラフは、寝袋の内側に入れて使うシーツのようなものです。これを一枚挟むことで、汗や皮脂が直接寝袋に付着するのを防ぎ、清潔さを保てます。寝袋本体を頻繁に洗濯すると中綿が劣化し、保温性が低下する可能性がありますが、インナーシュラフなら気軽に洗濯できます。

また、素材によっては保温性を数度高める効果もあり、温度調節の面でも役立つ便利なアイテムです。

2. コット(簡易ベッド)を導入する

「ベッドのような高さが欲しい」「床からの距離をとりたい」という方には、コットの導入が非常におすすめです。コットは布地の張り(テンション)によって体を支えるため、地面の硬さや凹凸の影響を一切受けません。

コットの上にインフレーターマットを敷けば、まさに「無敵の寝床」が完成します。底冷えの心配も完全になくなり、最高のクッション性を得ることができます。収納スペースに余裕があれば、ぜひ検討したい選択肢です。

WAQの「2WAYフォールディングコット」は、高さをハイ・ローで調整できる優れものです。普段はローでコンパクトに、冬場はハイにして冷気を完全に遠ざける、といった使い分けができますよ。

ふかふかな寝心地で人気の「ねぶくろん」

「布団のようなふかふかな寝心地と、寝袋の手軽さを両立したい」。そんなわがままな願いを叶えてくれるアイテムとして、Bears Rockの「ねぶくろん」が人気を集めています。

この製品の最大の特徴は、その名の通り、掛け布団と敷き布団に分離できる点です。ジッパーで完全に切り離すことができ、気温や好みに合わせて使い方を自由に変えられます。中綿もたっぷり入っており、保温性とクッション性に優れています。

実際に使用したミニマリストの方からは、「布団のような寝心地でとても気に入っている。保温性があり、すぐに体が温まるので快適に眠れた」と高い評価が寄せられています。

(参照:Bears Rock公式サイト)

一方で、デメリットとして「ジッパーが1つしかなく、連結に少し手間がかかる」「極寒期は毛布などを追加しないと寒いかもしれない」という声もあります。

しかし、布団の収納場所に困っている一人暮らしの方や、来客用の寝具として、非常に優れた選択肢であることは間違いありません。マットなしでもある程度の寝心地は確保できますが、より快適性を追求するなら、薄手のマットと組み合わせるのがおすすめです。

失敗しない寝袋の温度表記の見方

寝袋を選ぶ際、パッケージに記載されている「温度表記」は、その寝袋がどのくらいの寒さまで対応できるかを示す重要な指標です。しかし、表記の種類がいくつかあり、正しく理解しないと「思ったより寒かった」という失敗につながりかねません。

主に使われる表記は以下の通りです。

一般的な温度表記

- 快適使用温度(Comfort):一般的な成人女性が、寒さを感じることなく快適に眠れるとされる温度。この温度を基準に選ぶのが最も安全です。

- 下限使用温度(Limit):一般的な成人男性が、体を丸めるなどして8時間眠れるとされる温度。

- 限界使用温度(Extreme):一般的な成人女性が、低体温症の危険を伴いながらも6時間耐えられるとされる温度。この温度での使用は絶対に避けるべきです。

これらの表記は、国際規格である「ヨーロピアン・ノーム(EN)」に基づいていることが多く、異なるメーカー間でも比較がしやすくなっています。

体感温度には個人差があります

温度表記はあくまで標準的な体型の人を基準にした目安です。寒さの感じ方には個人差があるため、冷え性の方や寒さが苦手な方は、実際に使用する環境の想定気温よりも5℃ほど余裕のある快適使用温度のモデルを選ぶと安心です。

室内で使う場合でも、古い木造家屋などでは冬場に室温が5℃以下になることも珍しくありません。ご自身の住環境に合わせて、適切なスペックの寝袋を選びましょう。

まとめ:寝袋で痛くない!腰痛対策と快眠マットの選び方を徹底解説

記事のポイントをまとめます。

- 寝袋で体が痛くなるのはクッション性不足が主な原因

- 腰痛対策には体圧を分散できるマットが必須

- 寝袋単体で硬い床に寝るのは避けるべき

- フローリングで寝るなら厚さ8cm以上のマットが理想

- マット選びでは断熱性を示すR値も重要

- 寝心地を最優先するならインフレーターマットが最適

- ワークマンのマットは手軽だが普段使いの寝心地には力不足

- 布団代わりに使うなら封筒型の寝袋がおすすめ

- Bears Rockの「ねぶくろん」は布団に近い感覚で人気

- インナーシュラフを使えば清潔で温度調整もしやすい

- コットを併用すれば究極の寝心地が手に入る

- 寝袋選びでは「快適使用温度」を基準にする

- 寒がりの人は想定気温よりスペックに余裕を持たせる

- 寝袋とマットの組み合わせこそが快適な睡眠の鍵

- 自分に合ったアイテムを選び痛くない寝袋生活を実現しよう